“لاغاري حسن شلبي” صاحب أول محاولة لصناعة الصواريخ في تاريخ الحضارة الإسلامية

سلط موقع (الجزير نت) الضوء على أول محاولة في تاريخ الحضارة الإسلامية والدولة العثمانية لصناعة الصواريخ والمقذوفات ووفقاً للجزيرة، اهتمَّت الدولة العثمانية منذ بدايات توسُّعها ونشأتها بالعلم والتعليم، وهو اهتمام تعود جذوره إلى الشيخ “إده بالي“، ذلك العارف الصوفي، والفقيه الحنفي، الذي زوَّج ابنته إلى عثمان الأول جد العثمانيين ومؤسِّس دولتهم في أخريات القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، الذي يُعتبر صاحب الفضل الأكبر في اهتمام العثمانيين المبكر بالعلوم والمعارف.

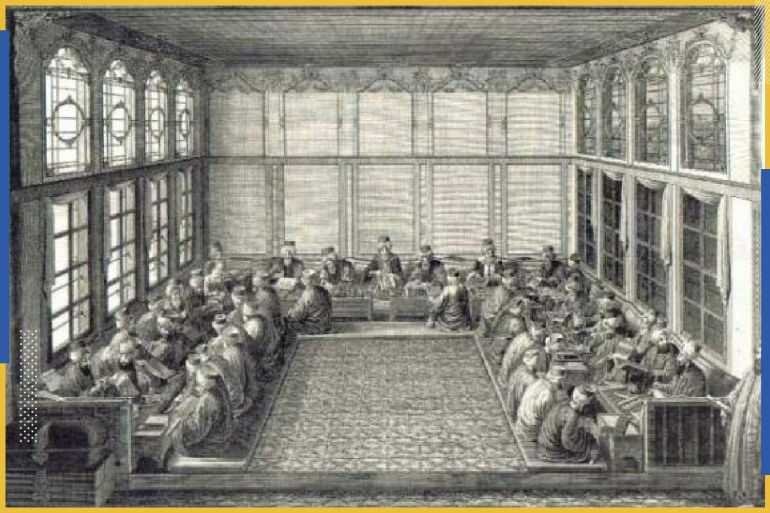

تطوَّرت المؤسسات العلمية والتعليمية في الدولة العثمانية

بعد ذلك، تطوَّرت المؤسسات العلمية والتعليمية في الدولة العثمانية بتطوُّر فتوحاتها، واتساع رقعتها، واندماج شعوب جديدة في جسدها، فأنشأ العثمانيون المدارس الفقهية والشرعية والطبية في حواضرهم في أسكي شهير وبورصة وأدرنة وإسطنبول، ثم في كل المدن التي انضوت تحت سلطانهم، وقد بلغ نظام (المدارس/الكليات) العثمانية درجة كبيرة من الكمال والإتقان بإنشاء مدرسة الفاتح في عهد السلطان محمد بن مراد الثاني (الفاتح).

سُميت مدرسة الفاتح بـ”الصحون الثمانية” أو “المدارس الثمانية”؛ نسبة إلى صحونها الواقعة في شمال مسجد الفاتح وجنوبه، وهي أربعة صحون في الشمال وأربعة في الجنوب، وقد كانت هذه المدارس جامعة بالمعنى المعاصر، وسُمِّي الطالب بها “الدانشمند” أي طالب العلم/المستشار، ومساعد الأستاذ “المعيد” والأستاذ “المدرس”، ثم أُنشئت ثماني مدارس أخرى لإعداد الطلبة للصحون الثمانية سُميت “موصلة الصحن” أو “التتمة”.

ثمَّ بنى بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح (886-918هـ/1481-1512م) عدة مدارس، وخُصَّت مبدئيا بدارسة الفقه، وانتهج السلطان سُليمان القانوني (926-974هـ/1520-1566م) النهج نفسه، فبنى جامع السليمانية، وألحقَ به مجموعة من المدارس. وقد خرَّجت هذه المدارس علماء مدرسيين وقضاة ومُفتين، وأحيانا كُتّابا متفقهين في دوائر الدولة، وفيها خُصِّصت قاعات لتدريس الطلبة، وأخرى لإقامتهم، وأُلحقت بها غرف ثالثة للقائمين عليها والخدم، وفي مدارس السليمانية وجدنا دراسة الطب فرعا من أفرع الدراسة الرئيسية لأول مرة.

صحن الثمان

نظَّم السلطان سليمان القانوني التعليم في تلك المدارس في اثنتي عشرة درجة، لكل درجة اسمها الخاص، وعلى كل طالب أن يحصل على “إجازة/شهادة” قبل أن ينتقل إلى الدرجة التالية، وعندما يصل إلى الدرجة السادسة “صحن الثمان” سُمِح له بأن يعمل مساعدا للمدرسين في الدرجات الأولى، ويُعيد مع الطلاب ما كانوا قد أخذوه من أساتذتهم، ويُسمى “معيدا”. أما إذا أراد الطالب أن يصل إلى منزلة “المدرس”، فقد كان عليه أن يُتابع تعلمه في الدرجات الست الأعلى المتبقية، والحصول على “إجازاتها”، ولا يصبح مرشحا لمنصب “الملّا” أو “القاضي الكبير” إلا بعد الوصول إلى الدرجة التاسعة من التدريس على الأقل.

إلى جوار هذه المدارس التي صبَّت اهتمامها على العلوم الشرعية والفلك والطب، كانت الصناعات تشق طريقها، والحِرَف والأصناف تُلقَّن أسرارها جيلا بعد جيل. لا عجب إذن أنه في ذروة مجد الدولة العثمانية في القرن السابع عشر الميلادي، وقبل الثورة الصناعة بسنوات، كان أحد أبناء العثمانيين يحلم بالطيران والتحليق إلى الفضاء مثله في ذلك مثل الأندلسييْنِ عباس بن فرناس والخشخاش بن سعيد اللذين حاولا من قبله ببضعة قرون تحقيق هذا الحلم بيد أنهما فشلا في ذلك.

ذلك الحرفي أو الأُسطى التركي العثماني الذي أراد أن يكون صنيعه مفاجأة سعيدة للسلطان مراد الرابع (حكم في الفترة بين 1612-1640م) ومَن معه من كبار رجالات الدولة العثمانية كان يُدعى لاغاري حسن شلبي، وهو أول مسلم عثماني يصنع صاروخا ويُحلِّق به فوق البوسفور قبل قرابة أربعة قرون، وقد تلاه في ذلك بعد فترة قصيرة أحمد شلبي “هزارفن” الذي يُعَدُّ أول مَن حلَّق بالطيران الشراعي. فمَن هو لاغاري حسن؟ وكيف تمكَّن من الطيران عبر أول صاروخ في تاريخ البشرية؟ وكيف تمكَّن أحمد شلبي من الطيران لمسافة 7 كيلومترات من إسطنبول الأوروبية إلى إسطنبول الآسيوية قبل اختراع المحركات والأنظمة التكنولوجية الحديثة؟

الأسطى حسن

يخبرنا مؤرخو التاريخ العثماني أن المعارف المتاحة حول العلوم الرياضية والصناعية التي دُرِّست في المدارس العثمانية قبل قرون لم تكن بالقدر الذي يرقى لإنشاء معاهد خاصة لتدريس “الهندسة”، ومع ذلك، استمر توارث هذه المعارف وتطويرها بهدف تلبية الحاجة إلى المتخصصين في الشؤون العسكرية والمدنية آنذاك حتى ظهور المؤسسات الحديثة خلال عصور التجديد في القرن التاسع عشر.

كانت تلك العملية تتم عن طريق العلاقة بين المعلم والمبتدئ، أو من خلال العلاقة بين الأسطى والصبي، وبهذه الطريقة تربى خبراء المدافع “توبجيلر”، وخبراء الصب والسباكة “دوكوجيلر” داخل “الطوبخانة” أي دار صناعة المدافع، ثم اختُبروا وأُرسلوا إلى مختلف دور السباكة “دوكومخانه” والقلاع في شتى أنحاء البلاد، ومما لا شك فيه أن التعليم لأجل هذا النوع من الحِرَف كان قائما أيضا في الترسانة البحرية وأوجاق القمبرجية (رُماة المدافع)، وكان من بين المتعلمين في تلك الأوجاقات أو الثكنات مَن كشفوا عن براعتهم في إنشاء السُّفن وتصنيع السلاح وبرزوا في ذلك كثيرا.

ليس أدل على ذلك مما نعلمه اليوم من أن تطور سلاح المدفعية منذ بدايات القرن الخامس عشر، ونجاح العثمانيين في صناعة أكبر مدفع في أوروبا في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، كان من الأسباب المهمة في دك حصون القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح في إبريل/نيسان 1453. وقد كان تقدُّم العثمانيين فيما بعد عبر البلقان ووسط أوروبا وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا والعراق وحتى القوقاز وشمال غرب إيران كله قائما على “الطوبجية”، أي المدفعية ورجالاتها، ولأجل مد هذا السلاح ورجالاته بحاجاتهم أنشأ العثمانيون “البارودخانه العامرة”، وهي مؤسسة مستقلة مدَّت مدفعية القوات البرية والبحرية العثمانية طيلة قرون باحتياجاتهم من البارود ومواد الاشتعال. وتُثبت تواريخ العثمانيين وجود أول “بارود خانة” بجوار ساحة الخيل في إسطنبول في عصر السلطان مراد الثاني، وقد احترقت ونُقلت إلى منطقة أخرى من المدينة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

في هذه المؤسسات، تعلَّم الأسطى لاغاري حسن شلبي العديد من أسرار صنعة البارود وقدرته على رمي المقذوفات إلى السماء، ومن هنا بدأت حكايته وحلمه بالطيران. وقد استغل لاغاري حسن مناسبة الاحتفال بعقيقة “قايا” ابنة السلطان العثماني مراد الرابع عام 1633م وقرَّر صناعة أول صاروخ مأهول يُطلق إلى السماء من خلال تصميم قاعدته التي احتوت على سبعة أذرع (صواريخ صغيرة) مليئة بمعجون البارود، وقد سجَّل الرحالة العثماني الشهير أوليا شلبي تفاصيل هذه الحادثة التي كان معاصرا لها.

أول صاروخ عثماني

أعدَّ لاغاري حسن صاروخه، ولبس جناحين كجناحَيْ النسر بدَوَا مثل مظلة للهبوط، ثم اقترب من السلطان العثماني مراد الرابع قائلا ومُمازحا: “سُلطاني.. أستودعك الله، إني صاعد إلى السماء للحديث مع نبي الله عيسى”. اندهش الحاضرون من هذه الثقة، وركب لاغاري حسن صاروخه، ثم أمر مساعديه بإشعال فتيل البارود في بعض الأذرع السبعة في قاعدته التي كان قد وضع في كل ذراع منها ما مقداره 50 أوقية (1.4 كجم) من معجون البارود، وذلك في ساحة قصر السلطان في سراي بورنو في إسطنبول الأوروبية. وفي مساء ذلك اليوم، انطلق الصاروخ مُشعِلا سماء إسطنبول، وجاذبا عشرات الآلاف لمشاهدته من العامة والخاصة، وحين بلغ الصاروخ أعلى ارتفاع مُقدَّر له وبدأ في عملية الهبوط، قرَّر حسن شلبي إشعال بعض الأذرع الأخرى ليبدأ الصاروخ في التوجُّه بصورة مستقيمة موازية لمياه البوسفور.

حين نفدت مادة البارود وبدأ الصاروخ في السقوط ألقى لاغاري حسن نفسه وفتح جناحيه أو مظلته التي وصفها الرحالة أوليا شلبي بجناحَيْ النسر، ومن ثمَّ تمكَّن من الهبوط في مياه البوسفور قريبا من شاطئه الآسيوي على دنوٍّ من قصر سنان باشا الصدر الأعظم الذي وصله سابحا. ومن هناك اتجه إلى جموع الحاضرين وعلى رأسهم السلطان في قصره، قائلا بممازحة: “سلطاني.. إن نبي الله عيسى يُلقي عليك السلام”. أُعجب السلطان بهذه التجربة إعجابا شديدا، وقرَّر إهداء لاغاري حسن صندوقا مليئا بالمال، ثم قرَّر تعيينه في سلاح السباهية (الفرسان) في الجيش العثماني، لكن لم يلبث لاغاري حسن شلبي أن ترك إسطنبول متوجِّها إلى شبه جزيرة القرم، إذ قضى فيها سنوات عمره الأخيرة قبل أن يلقى حتفه بها.

تجدر الإشارة هنا إلى شهادة العالِم النرويجي “موريتز روفافيك” (Mauritz Roffavik) مدير متحف النرويج للطيران في حديث له مع جريدة “ويكلي وورلد نيوز” (Weekly World News) بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1998، التي قال فيها إن أول محاولة لرجل للصعود إلى الفضاء لم تكن روسية أو أميركية، بل تركية، وهي تعود إلى لاغاري شلبي الذي استقل صاروخا وطار عن سطح الأرض مسافة 900 قدم، أي ما يزيد على 275 مترا تقريبا. وقد أضاف العالِم النرويجي بأن الصاروخ تكوَّن من جزأين، الجزء الأسفل هو قاعدة رُكِّبت فيها 6 صواريخ صغيرة كي ينطلق الصاروخ إلى السماء، أما الجزء الثاني فهو الجزء الذي يُدفع إلى الأعلى بواسطة الصواريخ الستة السابقة.

./1126-220x150.jpg)